視力の悩みに対応する超音波治療器「アイパワー」による視力回復・無料モニター募集中です。

開業31年の豊富な経験と高い技術

視力ケアセンター

視力でお悩みのあなたへ。

今、「アイパワー」による視力回復・無料モニター募集中です。

〒604-8162京都市中京区七観音町623 第11長谷ビル

営業時間 | 午前 10:00~ |

|---|

休業日 | 日曜日・祝日 |

|---|

あなたの子ども、このままだと視力低下は進むばかり。

最新データから見る小中高生の視力低下と原因

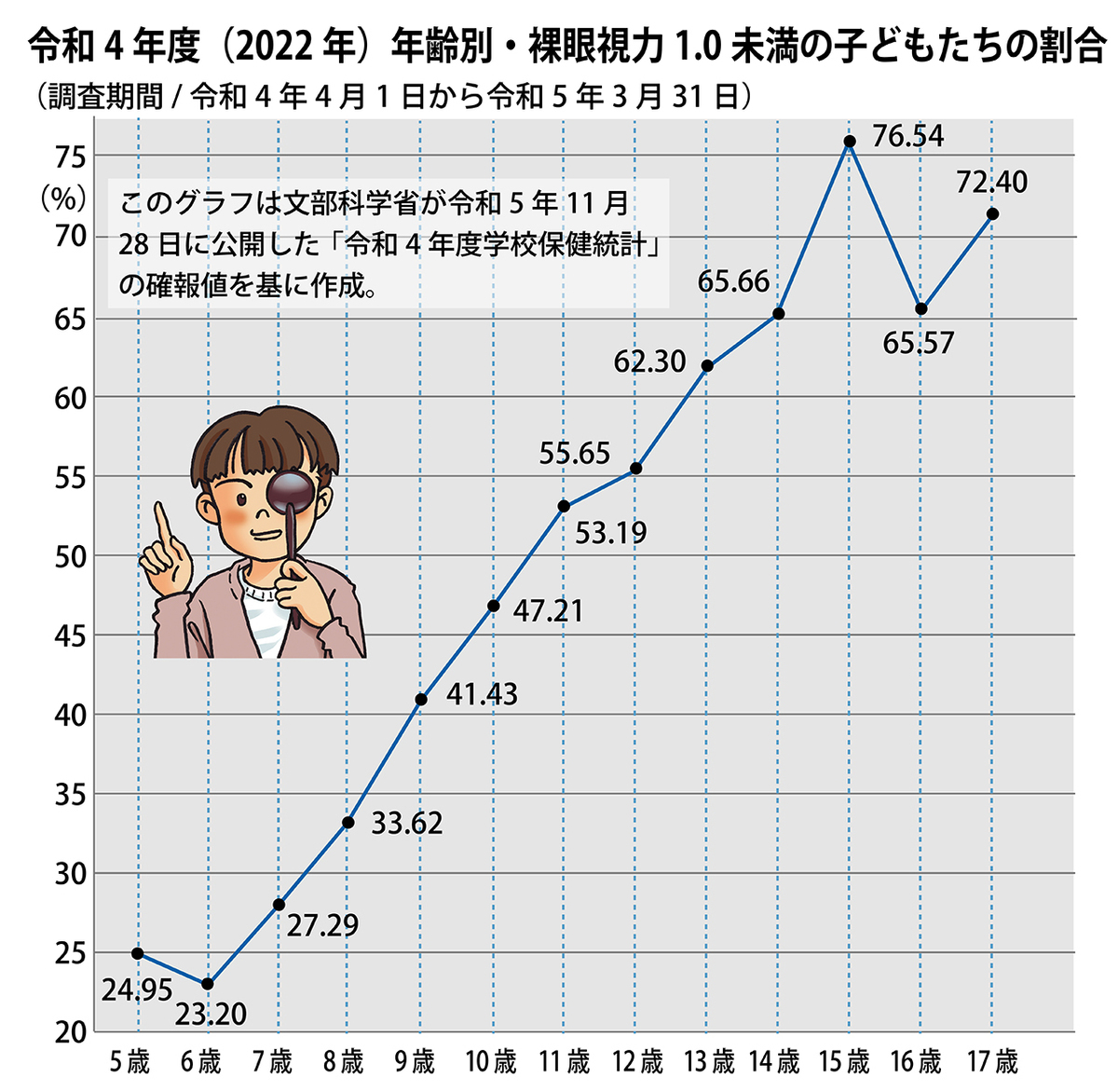

文部科学省が令和5年11月28日に公表した令和4年度学校保健統計調査結果より。

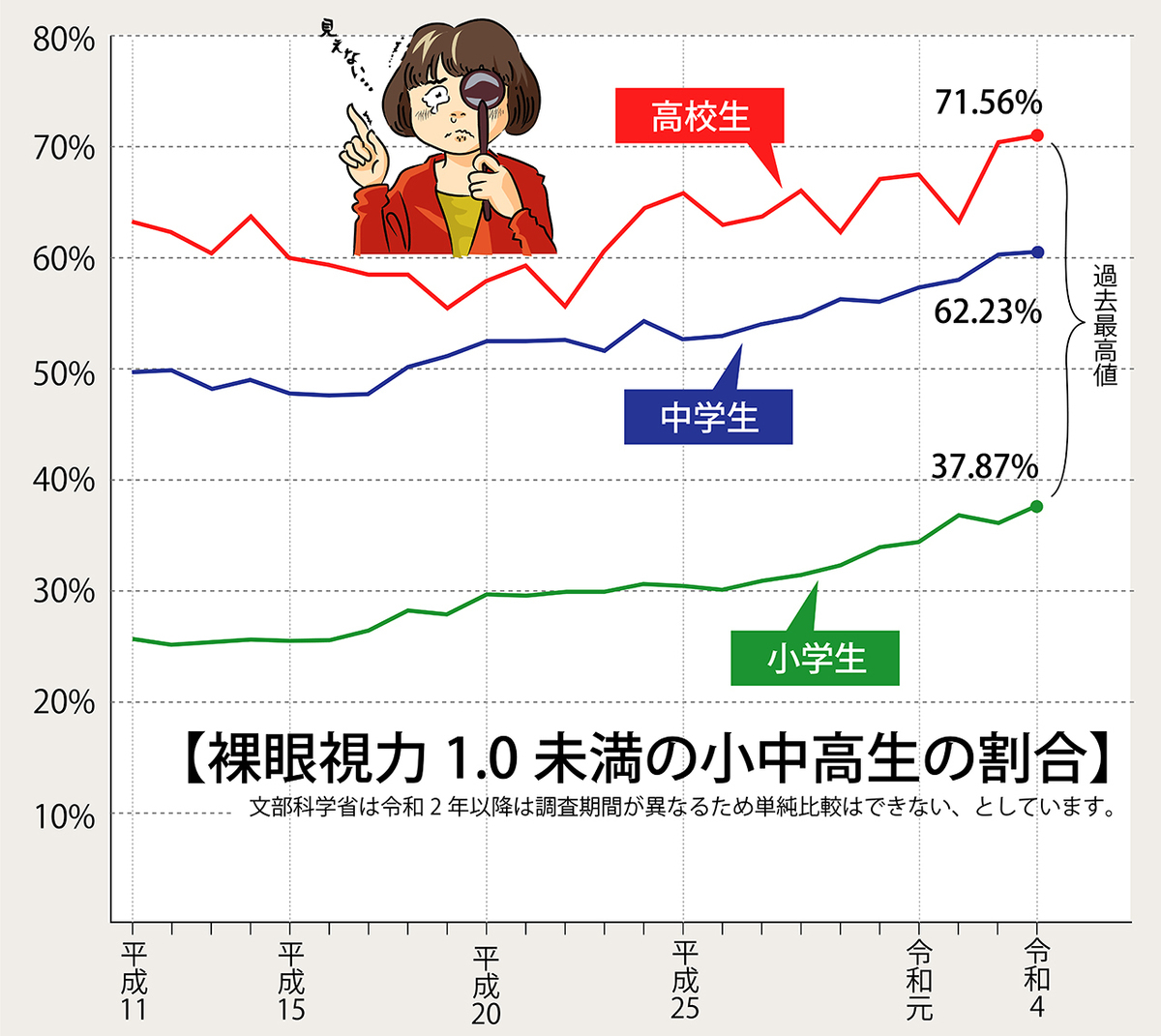

中高生の視力低下が深刻……令和4年度・学校保健統計調査

文部科学省が令和5年11月28日に公表した令和4年度学校保健統計調査結果より。

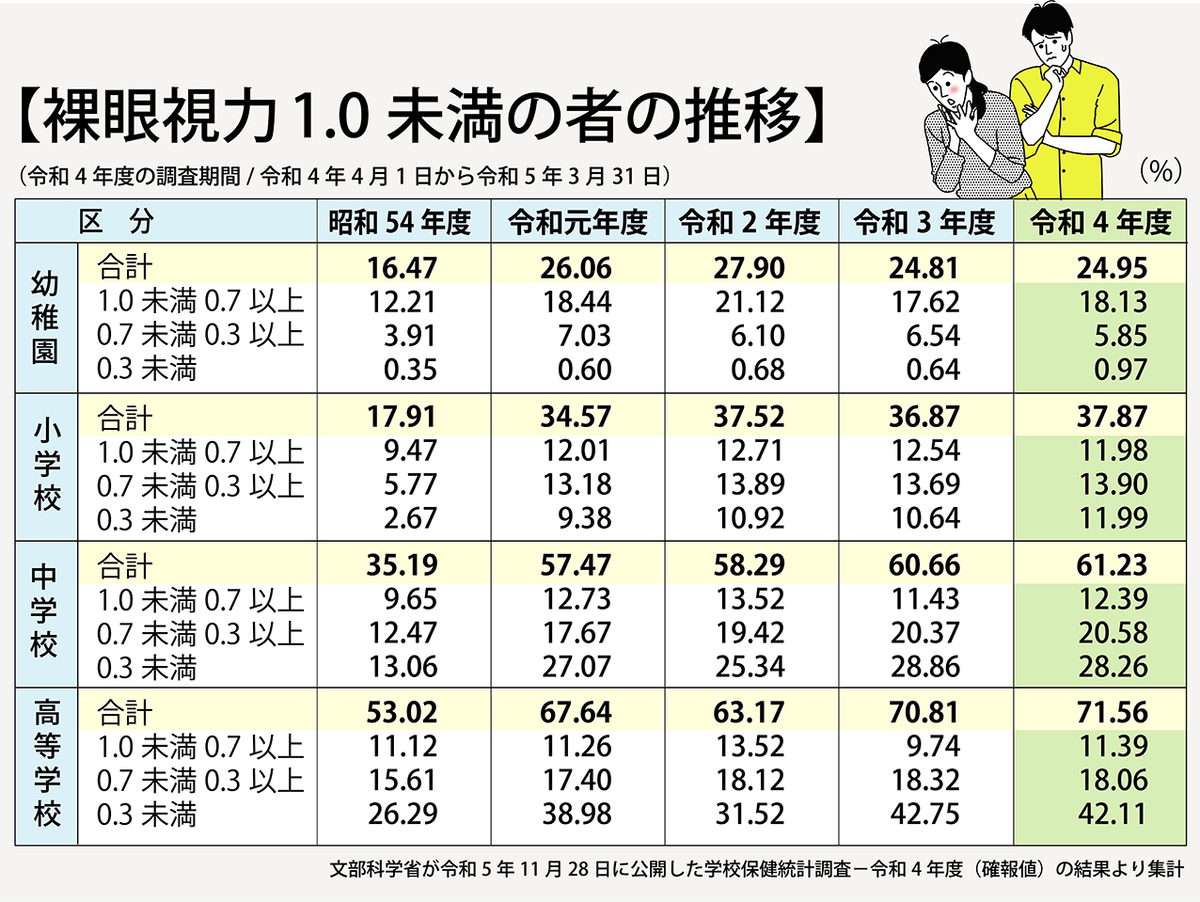

令和5年11月28日、文部科学省が令和4年度の学校保健統計確報値を公表しました。それによると、裸眼視力が「1.0未満」の小中高生の割合が過去最悪になったことがわかりました。コロナ禍でタブレット端末やスマホの利用が増え、近くを見る時間が増加し、視力低下につながっていることが予想されます。

調査は令和4年4月1日から令和5年3月 31 日の間に実施。全国の幼稚園と小中高校(5~17歳)の健康診断結果を一部抽出して集計しています。例年は4~6月に行う健診を基にするが、令和2年度以降はコロナ禍で健診を通年で実施しており、文科省は過去の数値との単純比較は難しい、としています。

調査結果によると、令和4年度は裸眼視力が1.0未満の割合は

小学生37.87%

中学生61.23%

高校生71.56%

でいずれも過去最悪を更新しています。

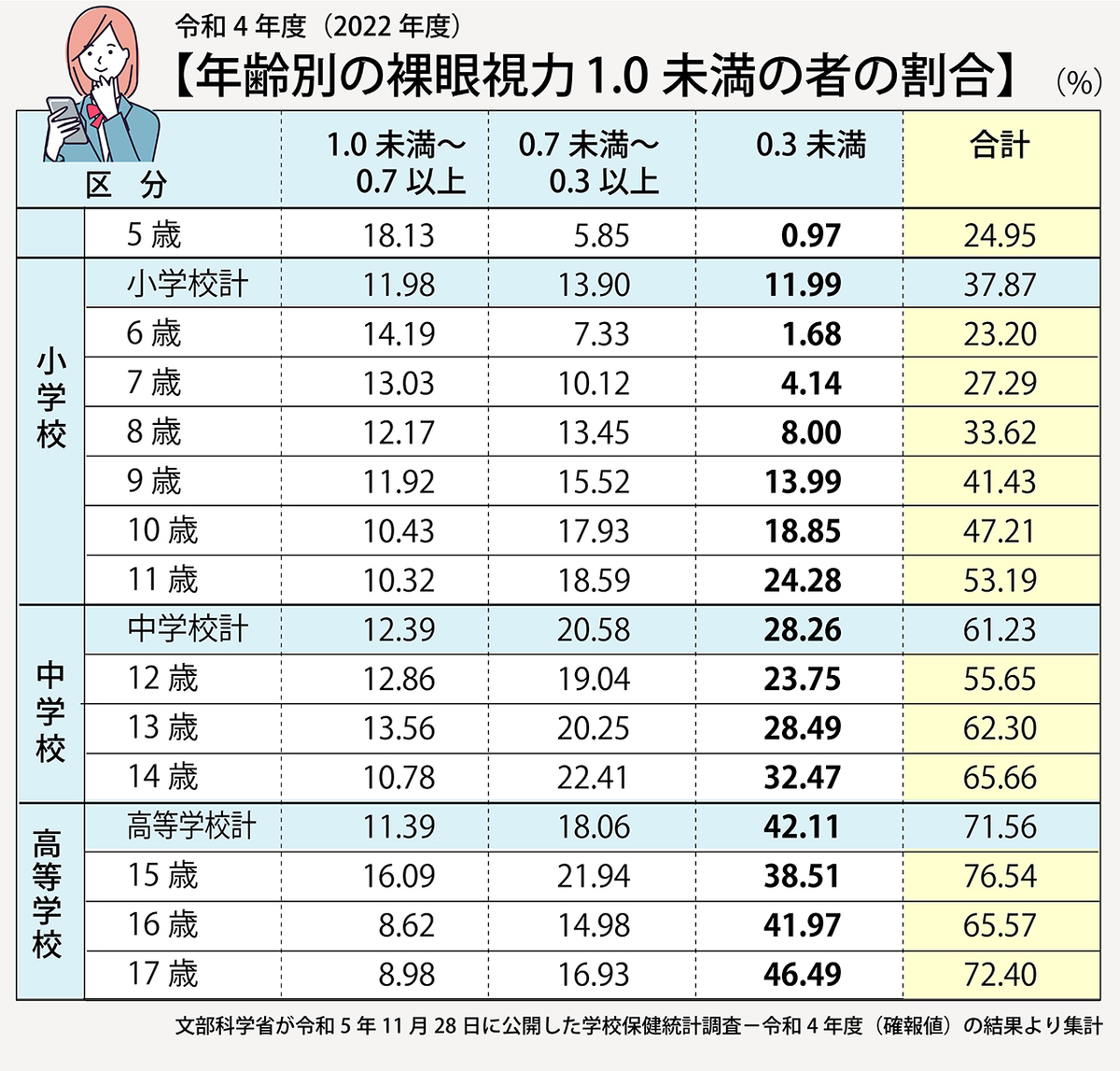

さらにメガネやコンタクトにより視力矯正が必要な「裸眼視力0.3未満の者」の割合は、幼稚園0.97%、小学生11.99%、中学生28.26%、高校生42.11%となっていています。

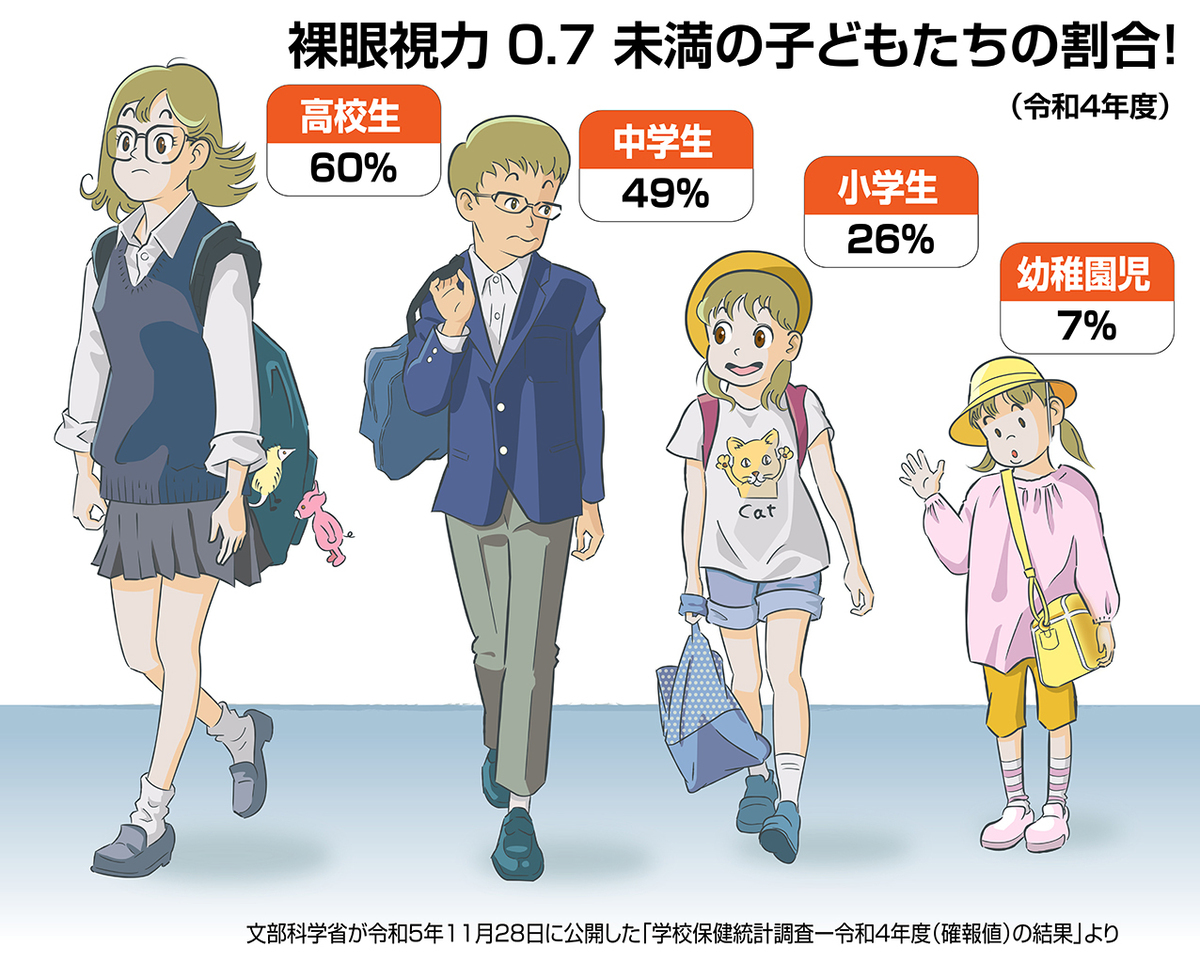

運転免許証取得時の「眼鏡等」の基準となる「裸眼視力 0.7 未満の者」の割合は、

幼稚園児 6.82%

小学生 25.89%

中学生 48.84%

高校生 60.17%

となっており、当然のことながら学年が上がることに増加、高校生では6割が「眼鏡等」が必要となる結果となっています。

視力0.7は学校検眼では“B判定”です。一般的には視力が0.7以上あれば、教室のどの位置からでも黒板の文字を見ることが可能とされています。

それだけに、Bの判定といえば、まずまずの合格ラインと勘違いしがちですが、油断はできません。対策を怠るとどんどん近視は進みます。実際、小学生から高校生までの間にもっとも急激に近視が進行する、といわれており、この時期の視力低下を防ぐことが大切なのです。

【判定】 【視力】

A → 1.0以上

B → 0.7~0.9

C → 0.3~0.6

D → 0.2以下

たかが近視と軽く考えると、将来、後悔することになります。

多くの人は大人になると近視の進行が止まるのですが、最近では大人になっても近視の進行が止まらない人が増えています。

パソコンやスマホの普及がその背景にありますが、近視になってもメガネやコンタクトレンズで気軽に矯正できるため、近視になることを深刻に受け止めず、対策を怠り、軽度近視から中度近視、強度近視へと目の状態を悪化させることになっているのです。

近視の度が進むごとに緑内障や網膜剥離、白内障、近視性黄斑変性症(若年性黄斑変性症)などの病的リスクは高まるという報告もでているのです。

緑内障は日本人の中途失明で最も多い原因となっています。あらためて近視が様々な病気を引き起こす危険性を認識し、できるだけはやく生活習慣を改めるなど対策を講じることが重要なのです。

2023年11月発表の文部科学省の「学校保健統計調査ー令和4年度(確報値)の結果の概要」より作成。

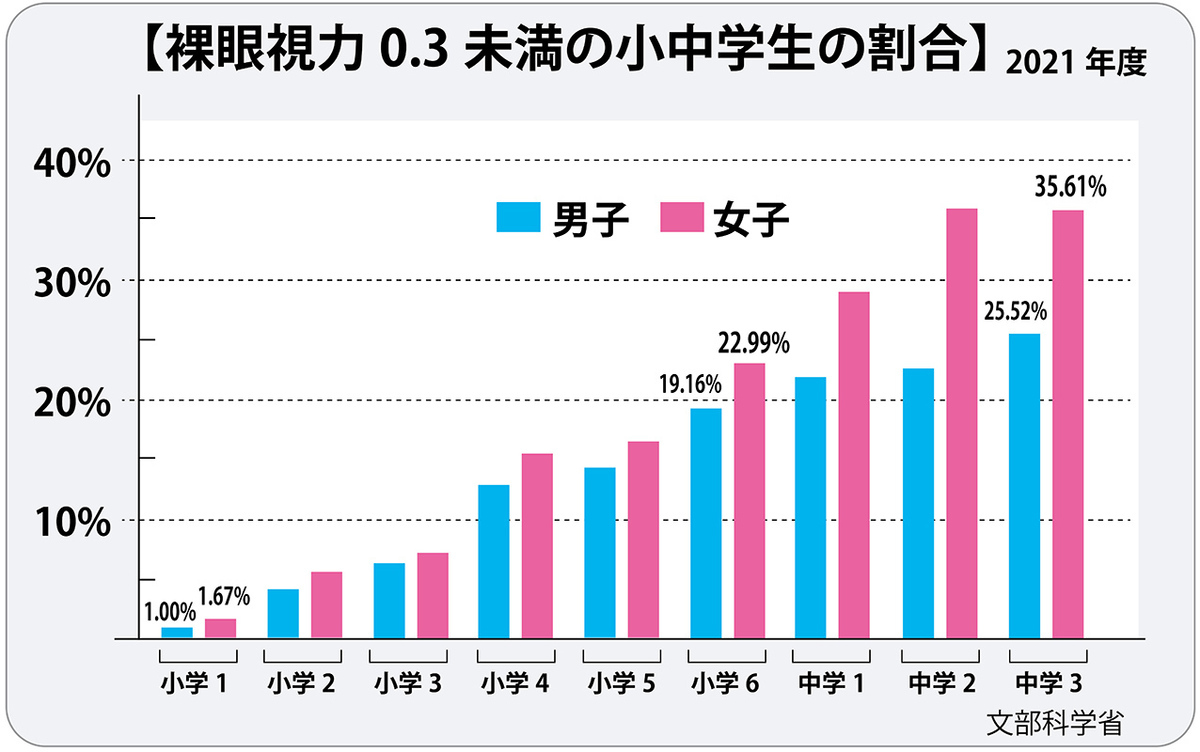

文部科学省で2021年度「児童生徒の近視実態調査」結果を発表。

文部科学省は2022年6月23日、2021年度に初めて行った「児童生徒の近視実態調査」の結果を発表。中学3年生の裸眼視力0.3未満の割合は、男子25%、女子35%!になることがわかりました。調査は全国26校の小中学生約7,400人を対象に、2021年4~12月に実施。

裸眼視力が1.0以上の割合は小1で約8割ですが、中3では約4割までに低下しています。

さらに裸眼視力0.3未満の割合は、男子が小1で1.00%、女子1.67%でしたが、小6では男子19.16%、女子22.99%と2割を占めています。中3では男子25.52%、女子35.61%とそれぞれ増加しています。それだけにメガネやコンタクトの装着率は、中3で男子4割、女子5割という驚きの結果が出ています。

コロナ禍でスマートフォンやタブレット端末を見る機会が増えており、その影響は無視できません。

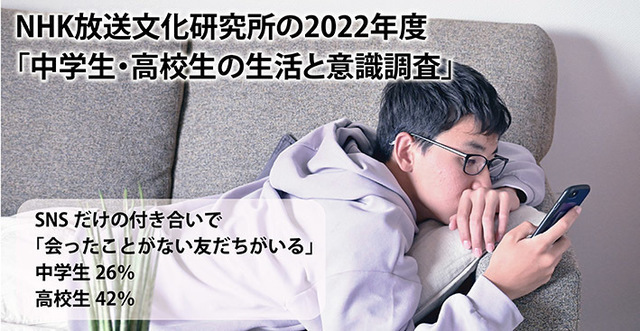

10歳~17歳の子ども98.7%がインターネット利用…こども家庭庁・令和5年度 青少年のインターネット利用環境実態調査

子供の目を取り巻く社会環境は最悪です。

2020年からの新型コロナ感染拡大により、在宅勤務や在宅学習などをはじめとしたリモートへの生活にと変化が進み、インターネットは必要不可欠なものとなっています。情報交換や情報収集、コミュニケーションの手段として、インターネットは日常生活に欠かせないものになっているのです。

インターネット利用のため、大人も子どもも、パソコン、スマートフォンなどを、職場や学校・家庭・遊びなどのシーンで普通に使っています。とくに、最近は子どものスマートフォンを利用する時間が長くなっていて、視力への影響が不安視されています。

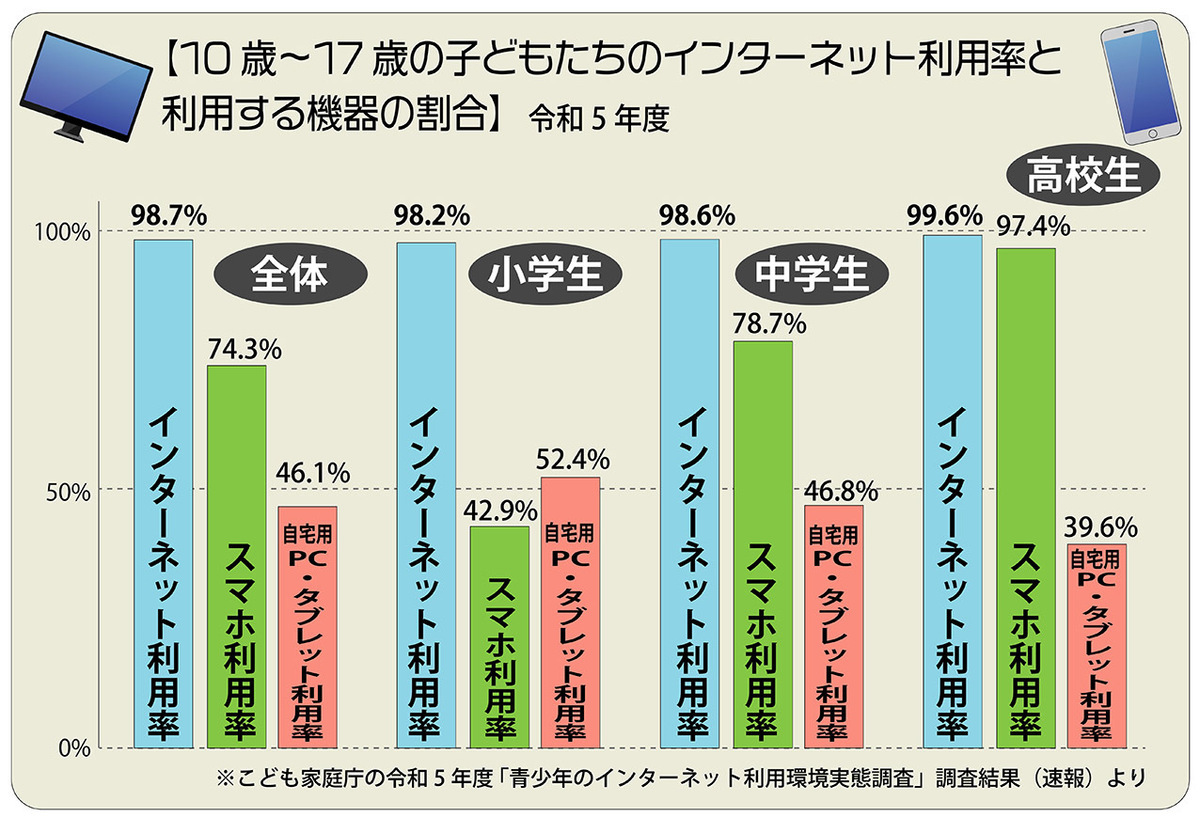

そんな中、こども家庭庁が2024年2月に「令和5年度 ⻘少年のインターネット利用環境実態調査」結果を公表しています。調査対象は満10歳から満17歳の青少年(5,000人)と、0歳から満9歳の子どもと同居する保護者(3,000人)を調査対象にした低年齢層調査を行っています。

その調査結果によると、⻘少年(満10歳から満17歳)の98.7%がインターネットを利用していると回答しているのです。

インターネットを利用する機器は、スマートフォン(74.3%)、学校から配布・指定されたパソコンやタブレット等(GIGA端末) (69.7%)、ゲーム機(65.9%)、テレビ(地上波・BS等は含まない)(61.1%)、⾃宅⽤のパソコンやタブレット等(46.1%)と続いています。

学校種別でみると、高校生の99.6%、中学生の98.6%、小学生(10歳以上)の98.2%がインターネットを利用していると回答。

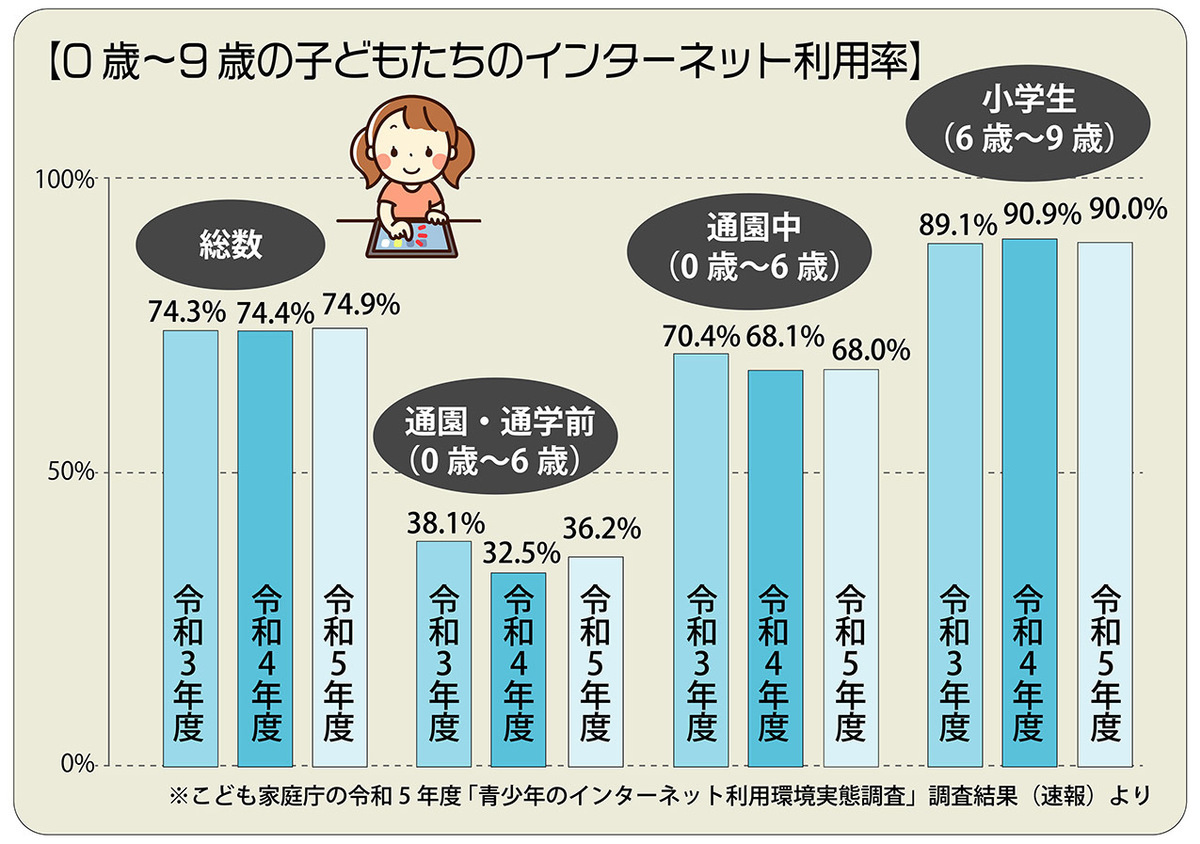

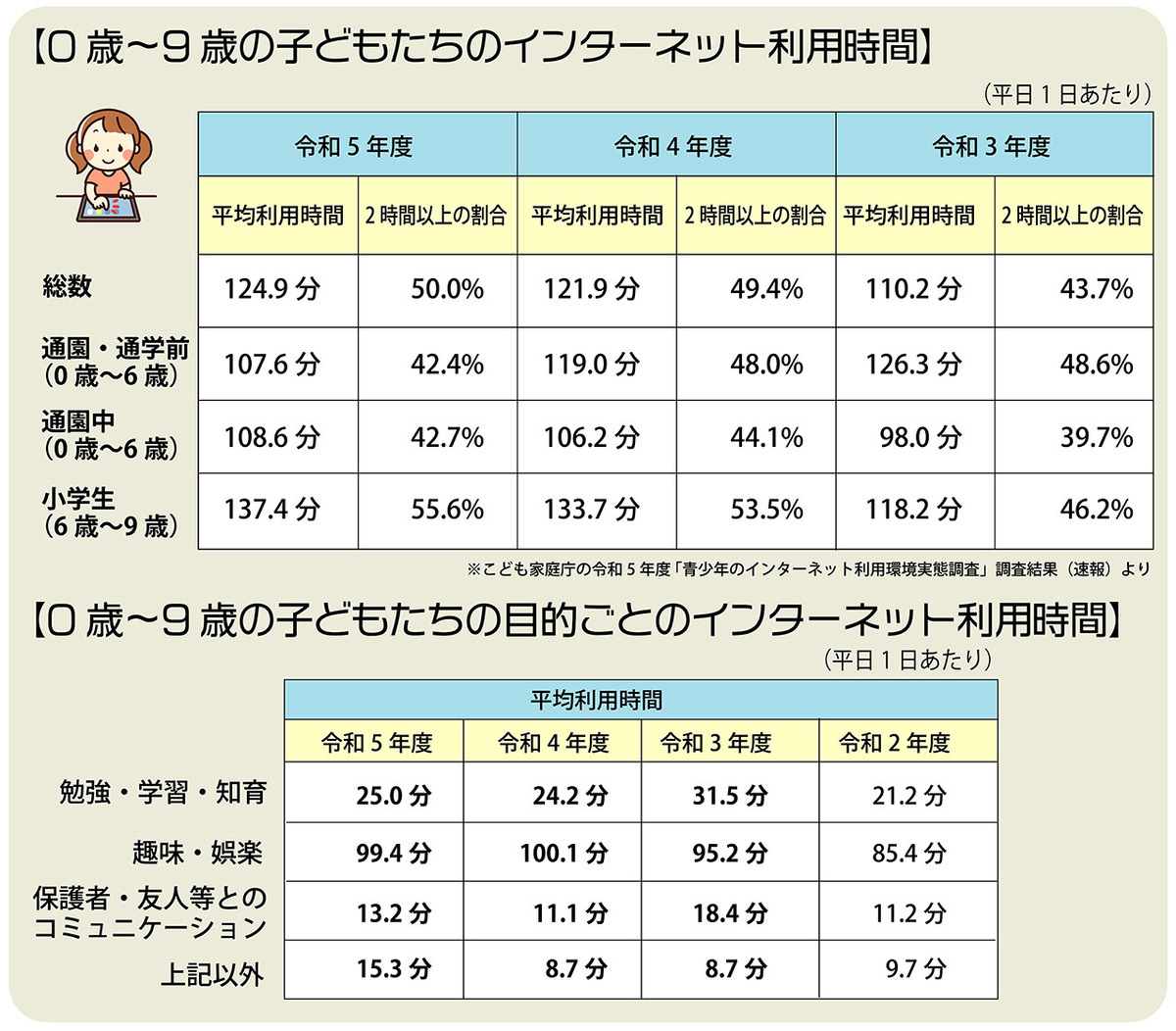

驚くことに、低年齢層(0歳から満9歳)の子どもでも、実に74.9%がインターネットを利用しています。

通園中(0歳~6歳)では68.0% 、小学生(6歳~9歳) では 90.0%がインターネットを利用。インターネットを利用する機器は、テレビ(地上波、BS等は含まない)(53.3%)、自宅用のパソコンやタブ レット等(38.0%) 、ゲーム機(35.8%)が上位です。

この数字を見ると、幼児から大人まで、インターネットを使う時代になった、ということを実感します。

ちなみに、インターネットを利用すると回答した⻘少年(満10歳から満17歳)の利用内容の内訳は、⾼校⽣では動画を⾒る(95.8%)、⾳楽を聴く(93.2%)、検索する(91.0%)、が上位。勉強をするは78.3%。

中学⽣では動画を⾒る(94.1%)、ゲームをする(87.5%)、検索する(85.5%)、が上位。勉強をするは73.1%。

⼩学⽣(10歳以上)では動画を⾒る(90.5%)、ゲームをする(87.5%)が上位。勉強をするは67.3%。

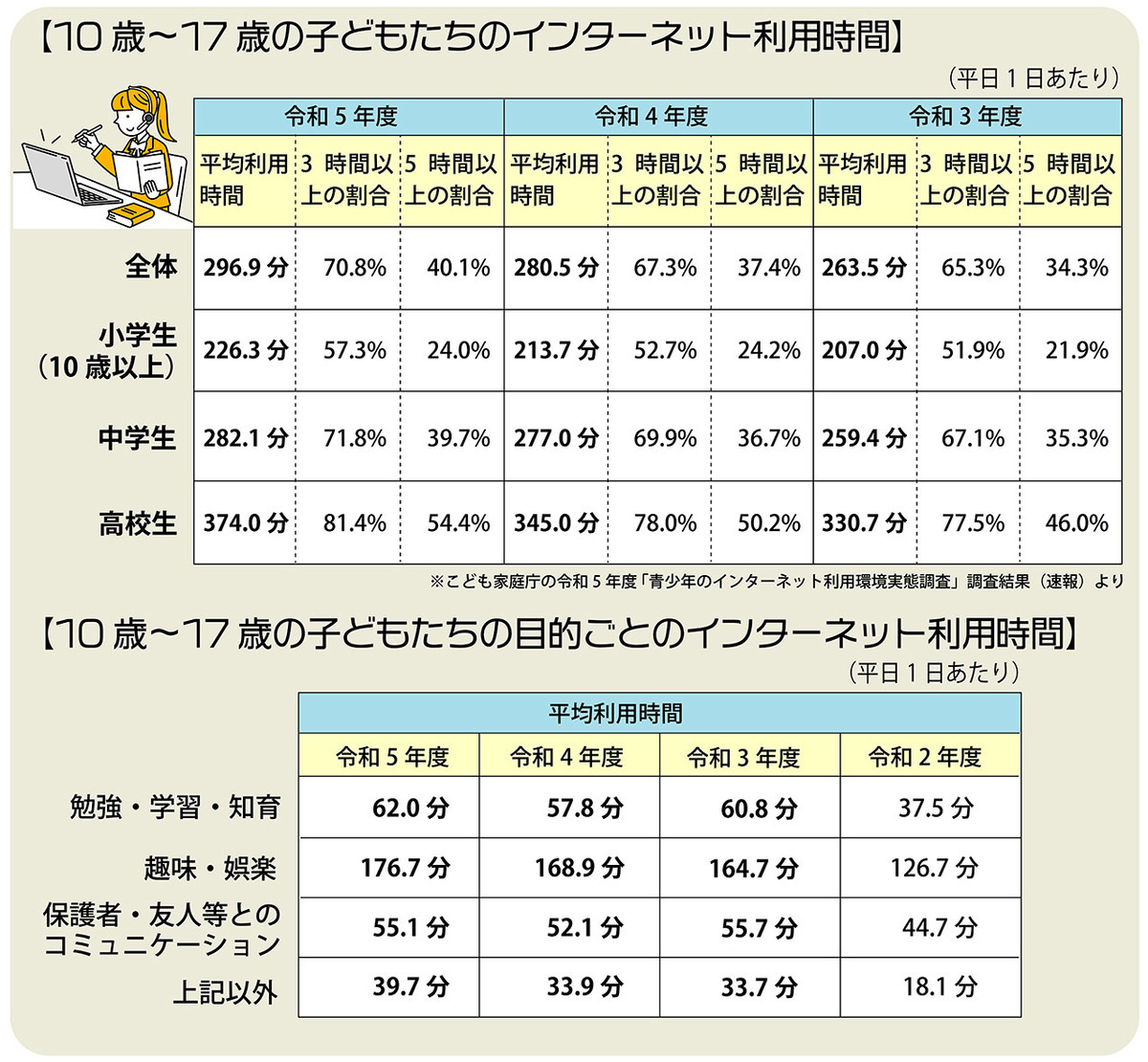

高校生は平日、約6時間14分、インターネットを利用。

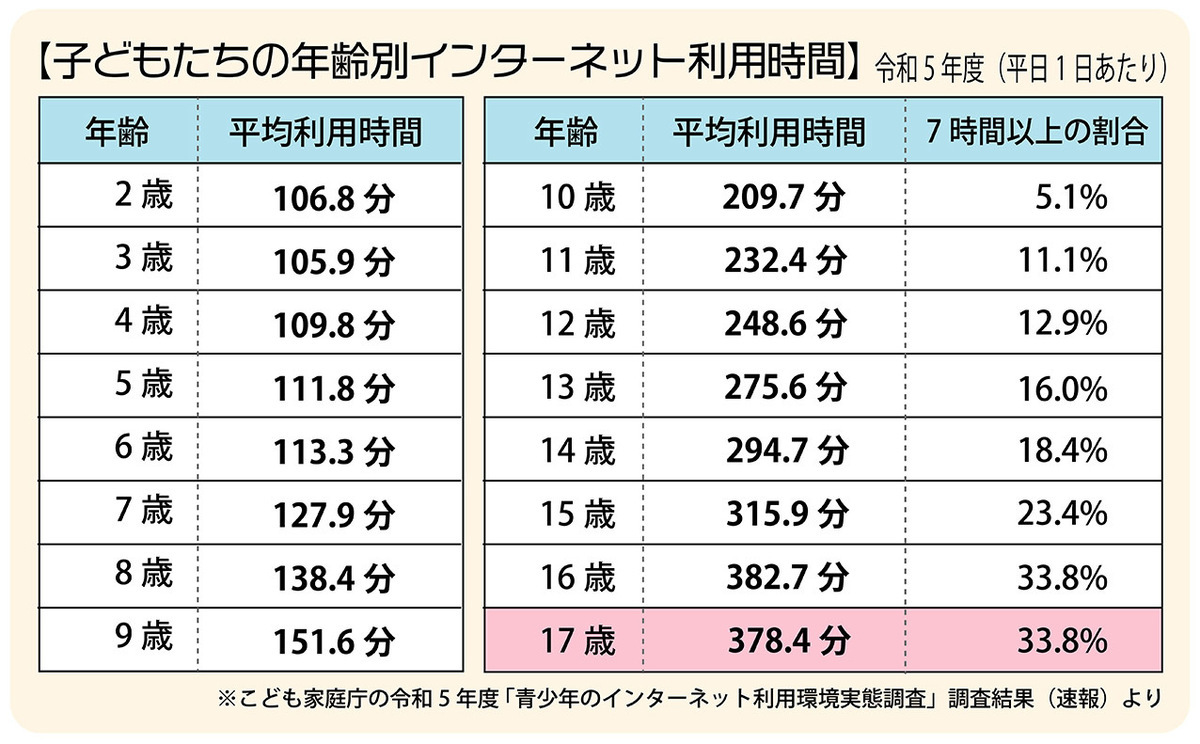

では、子どもたちは、1日どれくらいの時間、インターネットを利用しているのでしょうか?

インターネットを利⽤すると回答した満10歳から満17歳の子どもたちの平均利⽤時間は、前年度と⽐べ16分増加し、約4時間57分。

⾼校⽣は、約6時間14分。

中学⽣は、約4時間42分。

⼩学⽣(10歳以上)は、約3時間46分。

⽬的ごとの平均利⽤時間は趣味・娯楽が最も多く、約2時間57分でした。

いっぽう、低年齢層(0歳から満9歳)の子どものインターネットを利用している平均利用時間は、約2時間5分。2時間以上使用している割合は、なんと50.0%にもなります。 目的ごとの平均利用時間は趣味・娯楽が最も多く、約1時間39分。

インターネットは日常生活に欠かせないものになっていて、その反面、毎年のように子どもの視力低下が最高数字を更新していることも納得できます。

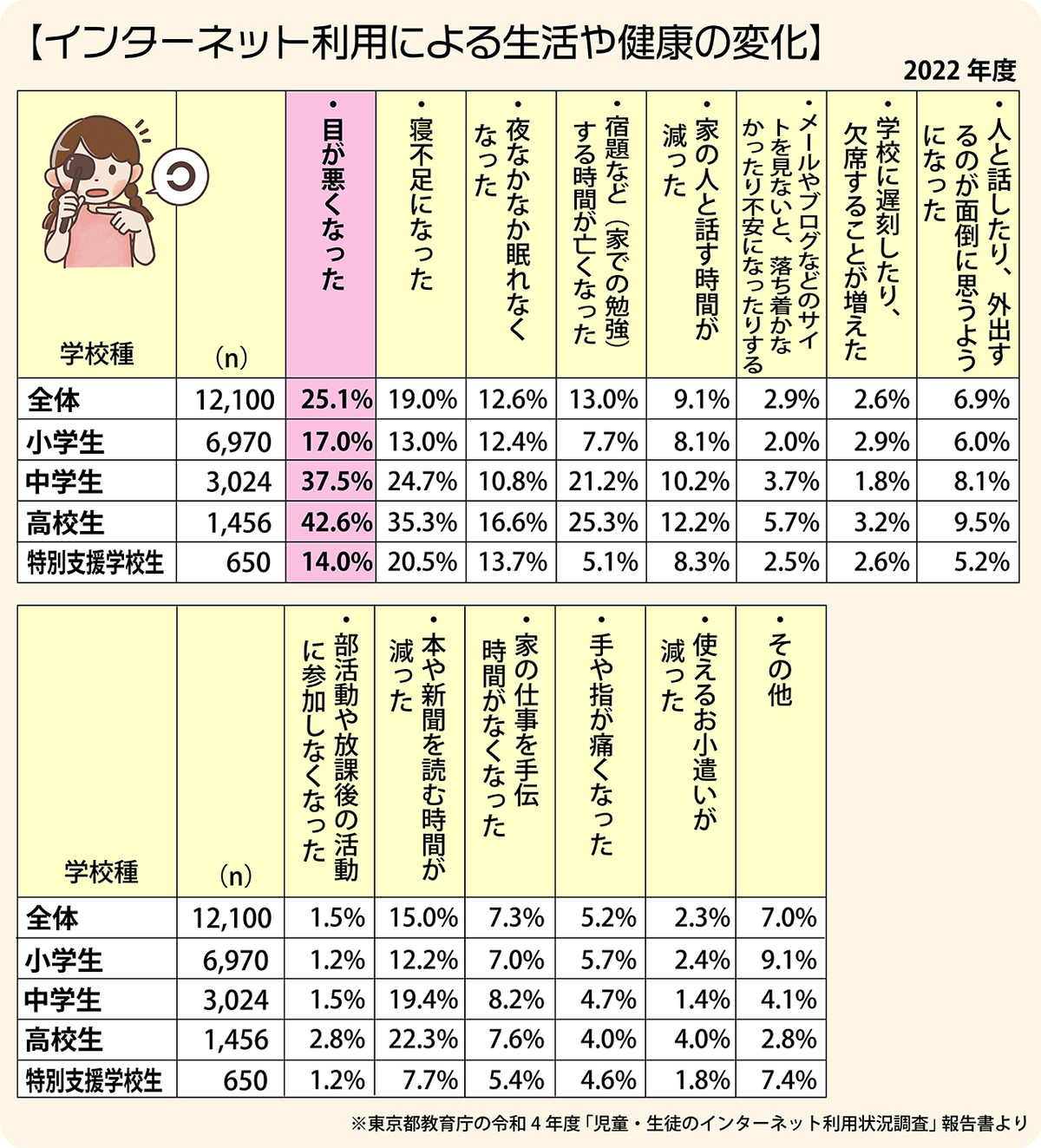

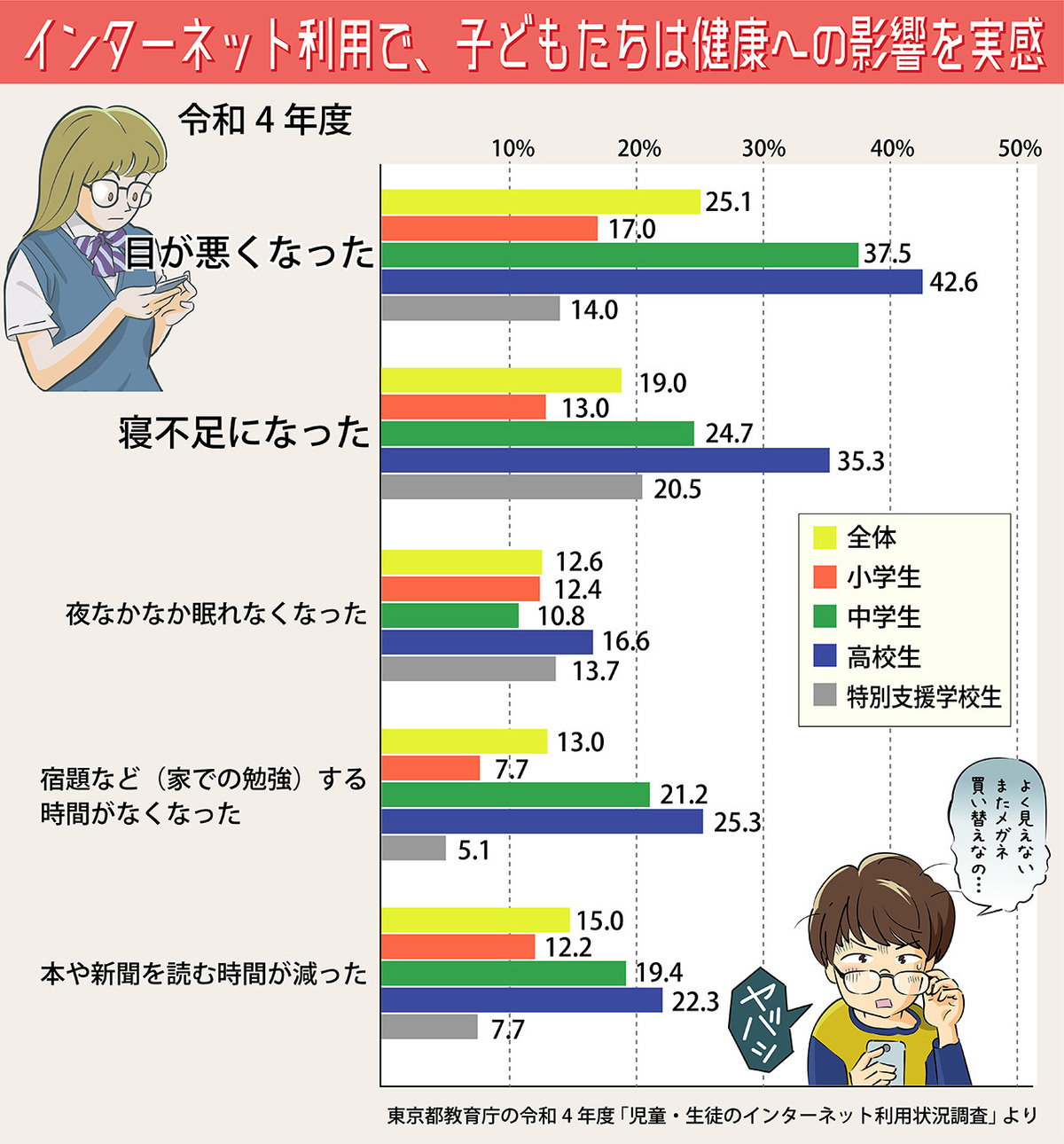

高校生の43%が「目が悪くなった」と実感!……東京都教育庁・令和4年度の児童・生徒のインターネット利用状況調査

インターネツトによる視力低下は、子どもたちも実感しています。

東京都教育庁が2023年6月に発表した令和4年度 「児童・生徒のインターネット利用状況調査」の調査報告書によると、インターネット使用で、高校生の42.6%が「目が悪くなった」と実感しているのです。小学生では17.0%、中学生では37.5%もの子どもたちが「目が悪くなった」と回答しています。視力に与える影響が大きいことがわかります。

高校生では「寝不足になった」と回答しているのが35.3%、「夜なかなか眠れなくなった」が16.6%もあり、寝不足による視力への影響、学力への悪影響も心配になります。

東京都教育庁の令和4年度「児童・生徒のインターネット利用状況調査」報告書より。子どもたちのインターネット利用による生活・健康への影響。

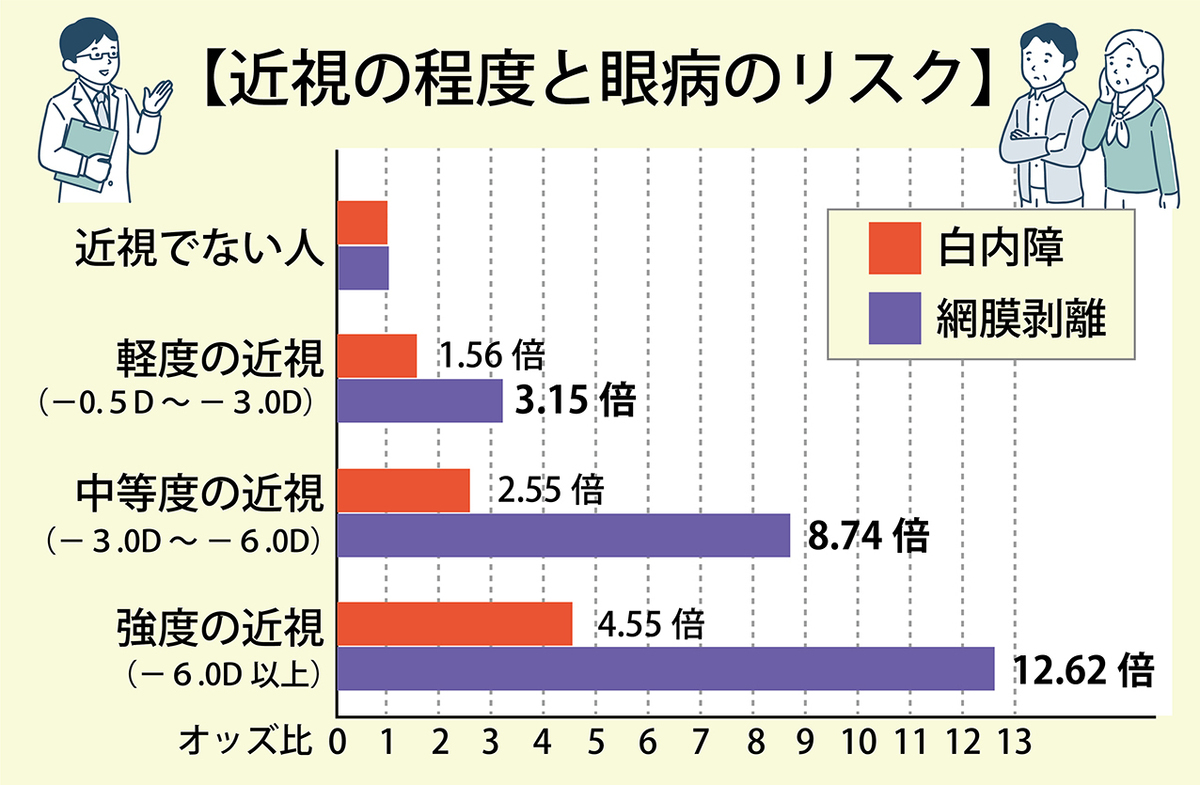

近視の程度と網膜剥離、白内障の発症リスク。

参考文献:オンラインジャーナルのIOVS(Investigative Ophthalmology and Visual Science)に2020年4月発表された論文「近視の合併症:レビューとメタ分析」より。IOVSは視覚系の理解と予防に関する研究を世界的に進めることを目的とする国際組織「ARVO」の機関誌です。

近視になってもメガネやコンタクトにすれば済むと軽く考えがちですが、2020年にオンラインジャーナル「IOVS」に発表された数値を見ると大間違いなことがわかります。強度近視になると、近視のない人に比べて、失明のリスクのある網膜剥離は12.6倍、白内障は4.5倍の発症率です。軽度近視でも、軽視できません。近視のない人に比べて、網膜剥離は3.1倍、白内障は1.5倍の発症率。近視の度が進む前にケアを始めましょう。

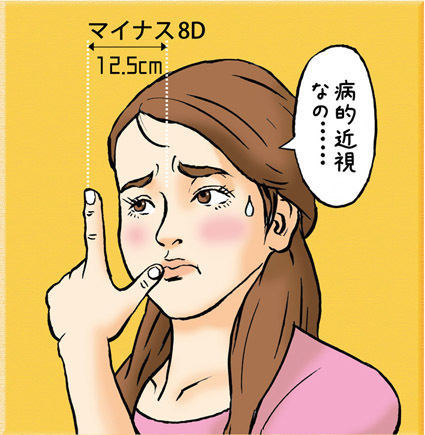

なお、近視の強さは、「屈折度数」(単位:ジオプトリー(D))によって3つに分類されます。

-6.0D以上 → 強度の近視

-3.0D ~ -6.0D → 中等度の近視

-0.5D ~ -3.0D → 軽度の近視

⬇︎画像をクリックすると、そのページにジャンプします。

太陽の光を浴びると近視が防げる!

「外で過ごす時間が長い子どもほど近視になりにく」というデータがあります。それは、太陽光に含まれる「バイオレットライト」が近視の進行をおさえる可能性があるからです。

詳しくはこちら

照明ひとつで、仕事も勉強も、食事も変わる。

照明は、ただ『暗いところが見えれば良い』と考えていませんか。朝を元気にしてくれる照明、食べものを美味しく見せてくれる照明、ぐっすりと眠れるようにしてくれる照明と、明かりにもいろいろあります。

詳しくはこちら

強度近視、

病的近視とは!

強度近視が怖いのは、度の問題ではなく、緑内障、白内障、網膜病変など目の病気が起こりやすい難しい目だからです。「病的近視」と呼ばれる状態になると、失明に至ることもあるのです。

詳しくはこちら

【目の機能について知ることも大切です】

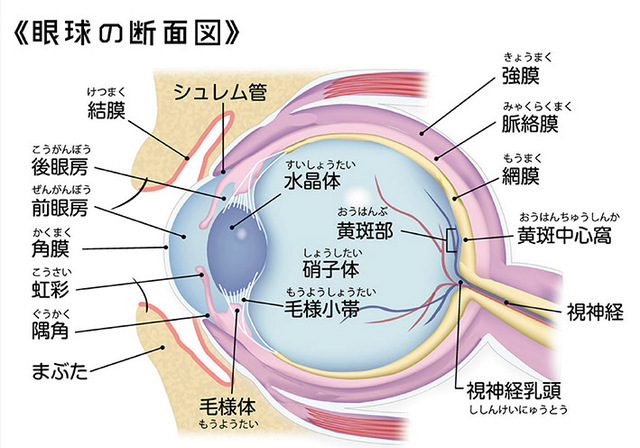

目の構造と機能

目の構造について詳しくはこちら

目は人体で最も高度に進化した精密機械です。その構造、各部位の働きを知れば知るほど、驚かされます。

そこで、虹彩、角膜、結膜、水晶体、毛様体、強膜、脈絡膜、網膜、黄斑部、硝子体、前眼房、後眼房、隅角など目の各部位がどんな働きをしているのかをまとめました。

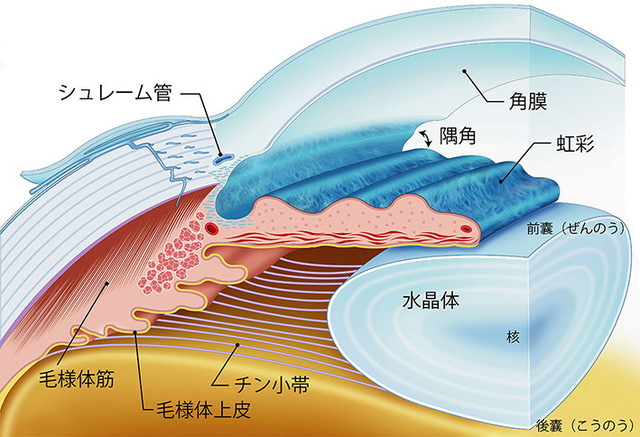

知っているようで知らない毛様体の実像。

毛様体について詳しくはこちら

目の遠近調節に関係する毛様体筋は、筋肉組織ですが、実は環状の筋肉なのです。輪のような形になった筋肉を収縮・膨張してピント調節を行っていたのです。あなたは、知っていましたか? ここでは「毛様体」の謎に焦点をあて、詳しく解説します。

広告……銀座1丁目でダイヤを高額買取!

お電話も店頭も全員プロの鑑定士が対応します。銀座一丁目店にご来店なら、ご覧になっている前で査定作業を行い、現金でお支払い。査定はすべて無料です。

ダイヤ買取サービス

(株)パンサラッサ

中央区銀座1丁目8-8

三神ALビル2F

詳細はこちら